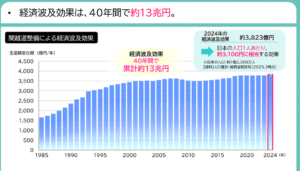

2日に全線開通から40周年を迎えた関越自動車道。全通以来、首都圏と日本海側を結ぶ物流の大動脈として地域経済の発展、沿線住民の安全・安心を支えてきた関越道だが、全通後40年間の経済波及効果は約13兆円に上ることがNEXCO東日本新潟支社の調べで分かった。災害時に際しては、東北自動車道の通行止め時に広域迂回機能を担うほか、全線でダブル連結トラックの通行が可能となるなど、その役割は日々高まっている。

2日に全線開通から40周年を迎えた関越自動車道。全通以来、首都圏と日本海側を結ぶ物流の大動脈として地域経済の発展、沿線住民の安全・安心を支えてきた関越道だが、全通後40年間の経済波及効果は約13兆円に上ることがNEXCO東日本新潟支社の調べで分かった。災害時に際しては、東北自動車道の通行止め時に広域迂回機能を担うほか、全線でダブル連結トラックの通行が可能となるなど、その役割は日々高まっている。

NEXCO東日本新潟支社がまとめた整備効果によると、1971年の開通当初から24年までの通行台数は累計で約35億台に上った。経済波及効果は全通後40年で約13兆円と試算。因みに24年度の経済波及効果は約3823億円と試算されている。

東京~新潟間の所要時間は整備前に比べ約4時間30分短縮され、アンケート調査の結果、8割以上の利用者が時間短縮を実感していることが分かった。冬季には豪雪で不確実性が高かった前橋~湯沢間でも、所要時間のばらつきが国道17号に比べて大幅に縮小。輸配送計画の精度向上に寄与し、荷主・運送業者双方に時間信頼性を提供している。

また、三次医療施設からの30分圏域が拡大し、迅速かつ安全な救急搬送が可能となり、地域の救命率向上にも寄与している。04年の新潟県中越地震では、発災19時間後には一般車両の通行が可能となり、救援・復旧活動を支援。東北自動車道の通行止め時には広域迂回機能を担い、サプライチェーンが寸断されるリスクの低減、リダンダンシーの確保にも繋がった。

関越道の整備による貨物流動の変化も顕著に示された。群馬~新潟を貫く関越トンネルの通過貨物は85年比で86%増加し、高速道路利用率も約6割に上昇。沿線のスマートICの整備等により、IC近傍の物流施設や工業団地の立地が進展し、新潟県で盛んな米菓など製品出荷額が倍増した地域もあった。

長距離トラック輸送では、全線でダブル連結トラックが通行と可能となり、土樽・赤城高原・上里・寄居・高坂の各SA・PAに優先駐車マスを整備。更にシャワーブースの導入など、物流業界で課題のドライバー労働環境の改善策にも貢献している。

関越道は、東京都練馬区を起点に埼玉県・群馬県を経由、新潟県長岡市に至る総延長約246・3㌔。1971年に練馬IC~川越IC間が開通。1980年に前橋IC以南の開通を経て1985年、前橋IC~湯沢IC間の開通により全線開通した。